東松照明的映像曼陀羅(二)

作為自我確認的社會性

《水害與日本人》

剛開始學習攝影的時候,東松照明熱衷於創作超現實主義風格的「make」式攝影作品,但他的老師熊澤復六告訴他,「現實是非常生動的,是非常有意思的」,「多關注現實吧」,在熊澤的影響下,他把視線投向了社會現實。1953年,受颱風影響,熊澤復六的家遭受水害,大量的書籍被淹。之後,東松照明前往幫忙晾曬這些書籍的時候,第一次親眼目睹了受災情形,於是就開始拍攝水災。不久,結集成攝影集《水害與日本人》由《岩波寫真文庫》出版發行。1959年9月26日,日本遭遇了史無前例的伊勢灣颱風,東松照明的家被颱風摧毀。因為失去了自己的家,這才讓他第一次對「家」有所意識,這種缺失感就成為了他的拍攝動機,開始拍攝「家」這個系列作品。由於自己的家已經不復存在,就只能到其他地方去尋找自己記憶中的「家」。

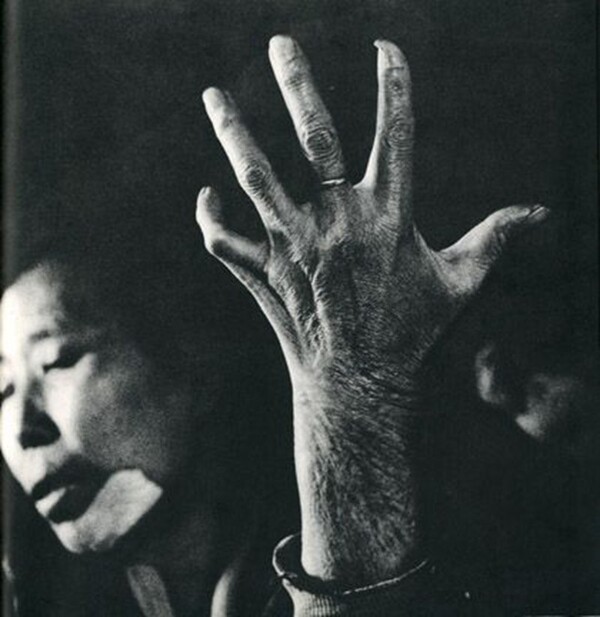

1961年,他受原水爆禁止日本協議會的邀請,前往遭到原子彈襲擊的長崎,參加了《Hiroshima-Nagasaki Document 1961 》攝影集的拍攝。在此之前,他對原子彈爆炸的情況並不關心,雖然多少對原子彈的威力有所了解,但是,對於十六年來長崎居民在核輻射下的生活,他卻完全不了解。去到現場之後,受到了強烈的衝擊。當他看到那些臉部、手足、全身上下布滿紅黑色 瘡痂的凄慘狀態時,他茫然自失呆若木雞,根本無法將照相機從相機包里取出來。這樣的經驗他完全無法自我消化,以致於他從1962年開始每年都要回到長崎進行拍攝。

Hiroshima-Nagasaki Document 1961

Hiroshima-Nagasaki Document 1961

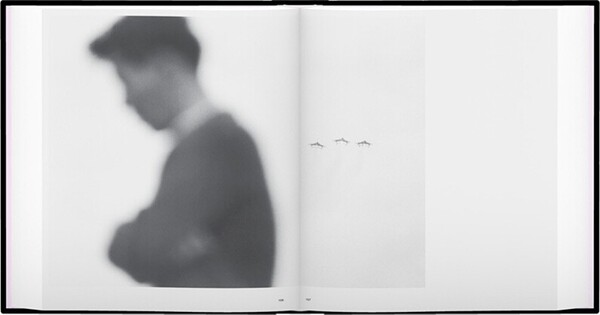

因此,1966年的那本《「11時02分」NAGASAKI》已然成為了他的自我救贖。在這本攝影集中,他的攝影風格超出了紀實攝影的範疇,早年的超現實主義的記憶已經深刻地凝聚在這些看起來是「紀實攝影」的作品中。

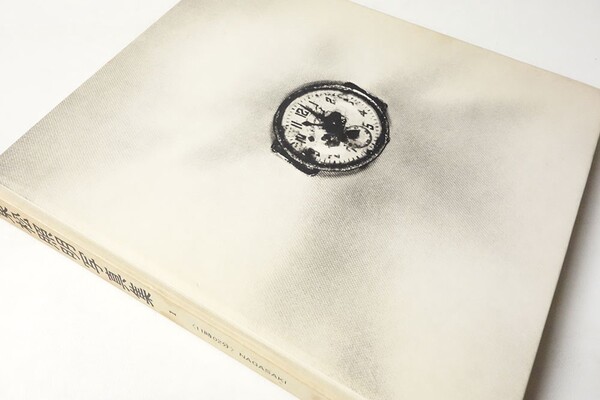

《「11時02分」NAGASAKI》

這部作品的第一張照片就是那個時間停在11時02分上的懷錶。與其他紀實攝影作品不同的是,這張著名的照片就是通過擺布設置的方式拍攝完成的。用這種方式,將現實與超現實相結合,將眼前的現實性與內心的個人性緊密地交織在一起。日本著名學者多木浩二看了這部作品之後這麼寫道,「他在這個手錶之中感受到了突然凝固的、成為永恆的『時間』。在這裡,時間發生了質的變化。然而,存在於此的『時間』,是一種懸浮的時間,是一種冰封了的時間。這種時間的意義,他非常明白。他知道那個時候存在過什麼,發生了什麼。但是,這一切他都無法擁有。這時間究竟屬於誰呢?這是作為他的他者——原子彈受害者的時間。這是一個無可奈何的、決定性的裂痕。這也是生者與死者、永恆與當下之間的溝壑」[1]。那麼,作為他者的自己與「11時02分」之間的這道溝壑又該如何填補呢?1962年、1963年、1964年……東松照明一年一年地不斷回到長崎,持續拍攝那些在核輻射下生活的人。他意識到,自己最初的出發點——控訴原子彈爆炸之惡行這種精神並不能平復受害者與自己之間的裂痕,那便要對自己的問題重新進行思考,他將目光進一步投向歷史,在歷史背景中來把握現代文明。於是,原先的攝影任務逐漸地轉化成了一生的使命,成為東松照明自我救贖的一種途徑。

如果說,《「11時02分」NAGASAKI》這個作品中的這種撕裂感與使命感是源自於東松照明對戰爭的認識與反思,那麼拍攝日本全國美軍基地的系列作品《佔領》則是源自於他在戰後所遭遇的身份危機。

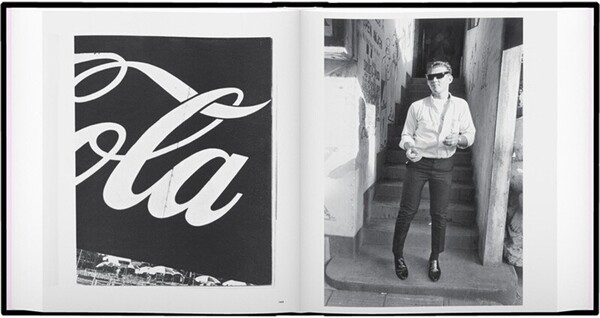

正如前文所述,戰後日本迎來了一個不信任的時代,同時也迎來了一個美國化的時代。可以說,東松照明在那個不信任的時代里丟失原來固有的「日本」,而在美國化的時代里則遭遇一個完全陌生的「日本」。早年東松照明家附近就是舊日本軍隊的練兵場,後來被美軍接收成為了基地。所以,從15歲開始,他的身邊就不斷會看到有美國兵出沒。他說:「美國化就是始於美軍基地,這就是我的實際感受。美國就是從圍繞基地的那些鐵絲網的網眼中一點一點地滲透出來的,很快的就滲透到整個日本本土,這就是我當時的印象」。這不得不讓他對自己的身份、國家與時代產生疑問。自己究竟是什麼人?日本究竟是什麼?這究竟是個什麼樣的時代?美國化之後,日本還是不是日本呢?在這樣的意識之下,他開始拍攝美軍基地,從橫須賀到岩國、千歲,從佐世保到橫田,走遍了日本本土的所有美軍基地進行拍攝。這一走就是九年。在這裡,這個系列的題目《佔領》是很值得玩味的。所謂佔領,不是一個完成時,而是一個進行時,它代表的不是日本戰敗,而是因戰敗而導致的某種異文化對本土文化的強行植入。可以說,「佔領」的背後,其實是一場文化戰爭。這場戰爭就完完全全體現在東松照明的這個作品中,隨處可見的美國大兵、與美國人相好的日本人、日美混血兒、代表美國文化的海報、設計、穿著服飾、生活方式等。

最後,他將1960年至1969年期間拍攝的《佔領》系列,與《泊油路》、《家》的系列作品一起集結成《日本》,《佔領》被放置在最後。日本詩人吉增剛造在《東松照明小論》中寫道:「收入攝影集卷頭的一張照片中,太陽墜落在乾涸的池塘中,放射出幽暗的光芒,整張照片都放射著這種光芒,在這種光芒的影響下,接下來的所有頁面,彷彿全都籠罩在這種死亡的恐怖之下。恐怕在東松照明身上,從一開始就一直帶著某種殺氣吧。……最後一頁那張照片里,寫著『PUT ON YOUR GIRL』S FACE』的廣告牌上印著一個不露臉的裸體。將一張不露臉的裸體放在最後,這其中的寓意根本就不需要深刻解讀就能讓人覺得意味深長,這最後的壓軸之物估計就是東松照明心中那可怕的殺意吧」。顯然,封存於東松照明的早期映像中的不僅僅是他的個人感受,而是那個時代整個日本的共通之物,是日本人心中的迷茫、屈辱以及由迷茫和屈辱而引發的逆反與狂躁。

毋庸置疑,東松照明的這些早期作品中,最突出的元素就是「社會性」。不過,他的作品中的這種「社會性」其實並不是通常意義上報道攝影所重視的那種「社會性」。因為東松照明真正關心的並不是外在於自己的社會現實,他的創作動機並非來自於一個社會人對社會的關心,而是源自於自己的內心,源自於自我的失落與迷茫,他是希望通過攝影這種手段,從社會中找到自我、找到自己心中的答案。他說,「有一點,就是我非常重視記錄這件事情,同時我也希望能夠準確地觀察自己所生活的這個時代。因為一旦要想看清自己,那就不得不和這個時代所發生的事情發生關係。不過,如果不是和我的個人史密切相關,就算事情再大,我都不關心」[2]。在這裡,他所說的「和我的個人史密切相關」,其實就相當於自我確認的行為。畢竟「我是什麼」這個問題,人再怎麼抽象思考都不會有任何結果,不管怎樣,都必須利用一些具體的事物,通過自我與對象之間的緊張關係與衝擊度來確認自我的存在。所以,這種參照物是不可或缺的。有了直面實際對象的緊張感,攝影才得以成立,照片才成為了自我存在的證據,成為自己存在於此時、此地、此時代的證據。換句話說,這就是身份認同的具體表現。而這正是東松照明沉迷攝影的一個主要原因。

[1] 《東松照明論》,多木浩二著,1966年6月刊《相機時代》

[2] 《眼的獵人》大竹昭子著,新潮社2000年出版,第9頁。