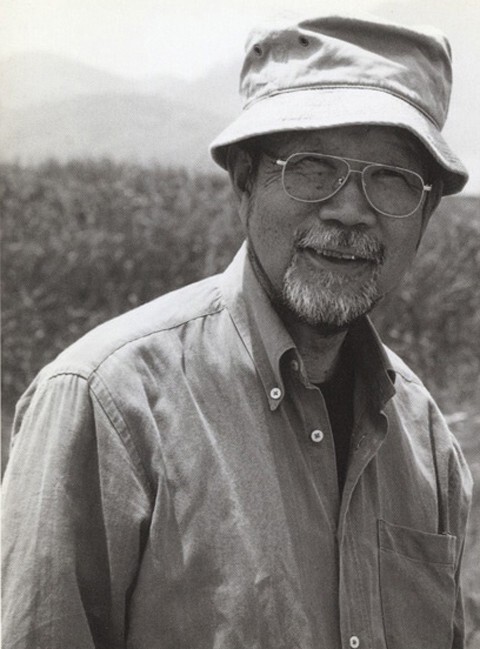

東松照明的映像曼陀羅(一)

林葉

作為日本戰後攝影家的代表人物之一,東松照明走上攝影這條道路卻是非常偶然。在1950年之前,他並不喜歡攝影。他的兩個哥哥敏夫和光男卻都是喜愛攝影之人。早年,光男把他們房間里的壁櫥改造成暗室。到了晚上,東松照明坐在書桌前學習的時候,光男就鑽在壁櫥里,一腦門子心思搗鼓攝影。雖然暗房裡發出來的聲音並不大,但是那微弱的聲音卻特別會觸怒他。所以那個時候他覺得自己「對攝影是帶有敵意的」。

20歲那年的春天,東松照明喜歡上了他同學的妹妹,但因為自己太過羞澀,面對這個女孩時,他整個人都僵住了,完全無法直視這個女孩,更不用說要和她約會。於是,照相機就成為了他接近這位女孩的「最佳道具」。可是,這個女孩的照片最終他一張都沒留下,而他自己卻從此和攝影相依相伴了六十多年。

諷刺的誕生

半年後,他在《愛知大學新聞》上發表了名為《諷刺的誕生》的照片。之後,他開始往日本最早的攝影雜誌《照相機》投稿,參加由木村伊兵衛和土門拳擔任評委的月賽,接連入選,並深受土門拳的好評。1954年,大學畢業之後,經由老師熊澤復六的介紹,進入岩波寫真文庫工作,拍攝了《陶瓷之都——瀨戶》、《戰爭與和平》等作品。三年後,他辭職成為獨立攝影家,活躍於各大攝影雜誌,並給《中央公論》雜誌提供照片。1959年,他與當時的年輕攝影家奈良原一高、細江英公、川田喜久治、佐藤明、丹野章等人一起,模仿馬格南圖片社設立了VIVO攝影機構。儘管VIVO只存在了兩年左右,但是卻在日本攝影史上留下了濃墨重彩的一筆,他們這批人則被稱為「VIVO一代」,成為揭開戰後日本攝影序幕的象徵。VIVO解散之後,他依然執著於自己生活的時代,在重視記錄的同時將超現實主義的審美意識融入畫面之中,通過攝影不斷地探討「身份」、「日本性」、「原光景」等本質性問題。

「11時02分」NAGASAKI

以東松照明六十多年攝影生涯為時間軸,大體上可以劃分為四個部分。從拍攝長崎原子彈爆炸地區的「NAGASAKI」(攝影集《「11時02分」NAGASAKI》/寫真同人社1966年出版),到走遍全日本各個美軍基地拍攝完成的「佔領」(攝影集《日本》/寫研社1967年出版),以及拍攝日本各地不斷遭到破壞的、具有當地民俗特色的房子「家」(攝影集《日本》/寫研社1967年出版),他在上個世紀五十年代後半期到六十年代末這段時間裡,拍攝了大量反映當時日本現狀的、具有強烈社會意識的紀實性作品。

太陽的鉛筆

從六十年代末開始,他開始頻繁地前往沖繩。1972年美國將沖繩交給日本之後,他便在沖繩定居下來。在那裡,他完成著名的《太陽的鉛筆》(《相機每日》別冊/每日新聞社1975年出版)、《閃亮的風——沖繩》(《日本之美 現代日本攝影全集8》集英社1979年出版)等諸多中期代表作。

1973年他從沖繩回到東京,經過一段沉靜期之後,於1980年左右開始在日本全國各地拍攝櫻花,發表了用特寫的方式拍攝京都庭園的《洛中洛外》和拍攝千葉海灘上的漂流物《塑料》等作品。

從2000年開始,他將自己半個多世紀以來所拍攝的作品歸納總結為長崎、沖繩、京都、愛知、東京五個曼陀羅系列。曼陀羅是佛教用語,是指密宗的宇宙觀。對東松照明而言,他的「曼陀羅」就是他個人的世界觀,是一種類似總體意象似的微妙感覺。

由此可見,隨著時代的變遷,歲月的累積,東松照明所關心的對象從政治社會現象逐漸轉移至自己身邊的事物之上,最終升華成自己的世界觀、宇宙觀。或者可以說這是一種從社會政治到精神世界的轉移。接下來,筆者以各個時期的代表作為中心,對東松照片的攝影世界做一個粗略的分析。

東松照明1930年1月16日生於日本名古屋。對於他這樣一批出生於戰前成長於戰後的日本人而言,戰爭、轟炸、戰敗、佔領就像是四種終生無法擺脫的魔咒。東松照明也不例外。

關於戰爭記憶,他在回顧當時的情景時,言辭中透露出某種莫名的荒誕,「我家是在名古屋非常中心的地區,因為空襲,家附近的房子幾乎都在燃燒,燃燒彈像雨點一般地落下,我家有幸沒有被燒毀。……最初的時候,還躲進防空洞,但後來就厭倦了,到了晚上,聽到空襲警報響起,就打開窗戶,把鏡子對著天空,讓自己在躺著的角度上能夠看到,然後就看到美軍的B29轟炸機編隊嗚哇地飛過來,……我躺在那裡,欣賞著映在鏡子里景象」[1]。中學期間,他接受了戰時訓練,之後因戰爭動員,被派到大隈鐵工所見習,而後來他在長崎拍攝時遇到的同齡人山口仙二就因被派到了三菱兵器而成為了原子彈爆炸的受害者,他說,「如果我當時被派到另一個地方去的話,也很可能會成為受害者」[2]。

日本戰敗之後,原有的信任感被顛覆,價值觀崩塌,整個日本社會陷入了嚴重的信任危機。東松照明迎來了一個「不信任的時代」,戰爭期間日本人人都在講戰爭必勝,可結果卻失敗了。那時候稱美國人英國人是「鬼畜」,佔領軍一到,那些大哥大叔們都紛紛對美國人英國人說「Give me」,向他們要巧克力、泡泡糖。

他說道,「以戰敗作為一個分界線的話,孰明孰暗就會看得很清楚,這其中,價值觀發生了一百八十度的轉變。開始單方面萌生對大人的不信任感,而且這種感覺逐日增長。這個過程的同時,新時代也開始了。我在這個時代里,渡過了自己最為敏感的這段年齡,這是一種非常強烈的時代體驗,可以說,這種體驗就像是一塊濾鏡,通過這個濾鏡,能夠看到我的一生。所以,現在我稱之為原光景,不管做什麼,都要在這裡反饋一遍」。[3]

另一方面,戰敗、佔領軍的到來又讓他清晰地意識到,自己的國家遭遇到了前所未有的局面——整個國家為異國所佔領,這在東松照明身上產生了某種異樣的生理感受,在他心中造成了強烈的衝擊。當他看到美軍基地的時候,「當時我就像是被某種永生難忘的事情所吞噬似的,兩眼獃滯,雙腿僵直」。隔著基地的鐵絲網,那一邊巧克力、口香糖、麵包……各種好吃的東西堆積如山,可這一邊,自己生活的世界,那些戰敗后的日本人卻要挨餓受凍。那些豐富的物資就從那鐵絲網的網眼裡滲透過來。

東松照明就是在這樣的動蕩之下,渡過了紛亂敏感的少年時期和青年時期。他說,「當時的日本是非常貧窮的,到處都是美軍轟炸所留下的慘痛傷痕。所以,即便不去刻意觀察,『現實』和『社會』就已經成為了日常生活的光景,自己就置身於其中。在當時那個時代,無需他人要求,相機拍到的都是這些場景」。於是,這一切便順理成章地進入到他的鏡頭之中,連帶著在他身上反射出來的所有感受,都被一點一滴地記錄下來,收入在他的作品之中。而縱觀他的攝影生涯,可以清楚地感受到,當初這一系列的戰爭記憶、信任崩潰、身份危機就是他整個攝影曼陀羅中最根本的思想基因。

[1] 東松照明口述歷史,日本美術口述歷史檔案網,2011年8月6日(http://www.oralarthistory.org/archives/tomatsu_shomei/interview_01.php)

[2] 同上

[3] 《東松照明的攝影世界》,(採訪者:岡井輝雄),《昭和寫真·所有工作SERIES·15 東松照明》朝日新聞、昭和五十九年(1984年)、第103頁。